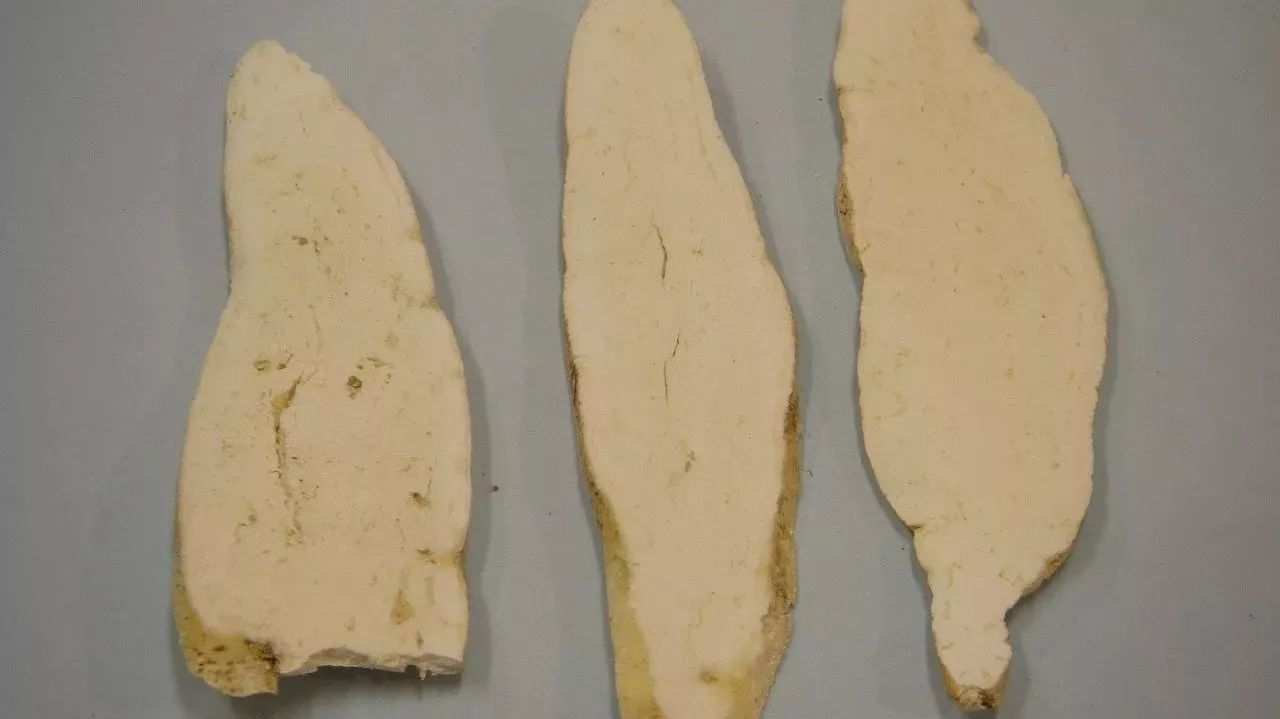

这几天在「胎胪药录臆测: 半夏」的整理工作中收获很大。

更要感谢前辈Amida兄的指导。

另外,有另一项体会是临床经验和看书治病是有很大的差别的。

因为查对吉益东洞先生的「药徵」一书而看到这样一段话:

余尝读《本草纲目》半夏条曰︰孕妇忌半夏,为其燥津液也;不思之甚矣。古语有之曰︰

有不得用其药。悲夫!夫妊娠者,人为而天赋也,故仲景氏无有养胎之药。娩身之後亦然。故方其有疾而药也,不建禁忌。故妊娠呕吐不止者,仲景氏用乾姜人参半夏丸。余亦尝治孕妇留饮掣痛者,与十枣汤数剂,及期而娩,母子不害也。古语所谓有故无损者,诚然诚然,孕妇忌半夏,徒虚语耳。

东洞翁他老人家也把《本草纲目》中偏失指了出来,

这使我想到老师在妊娠呕吐不止时的处理也是不忌半夏而每见效用。

这些地方可以看出经方大师的手法和识见所在。

恩师之所以得到多病人和学生的敬重,

除了学识之渊博外,

临床思考实战的经验更是明师之所以为明师的所在。

如果只在书本上头打转,

有时会为书所误。

很多历来的错误说法,

只因载之于传世之书,

後来久传竟成真理。

比方说有名的“细辛不过钱”的说法,

在仲景先师的书中从不为其所限(就算换成今制亦多有超过一钱者)。

在宋代陈承的《本草别说》始说:「细辛……若单用末,不可过一钱,多则气闷塞不通则死”。

明代李时珍《本草纲目》也沿用这个说法:「细辛…若单用末,不可过一钱,多则气闷塞不通则死,虽死无伤」。

大家不去看前提是「单用末」而就这样自我设限久了就成为千古规范了。

很多久学中医而转投倪师之门的人都惊讶于老师的用药,

有时置时下禁忌不顾,

但都建立很好的效果。

这就是高手的不同了。

这是临床上的实际经验及对经方强大的信念下才敢出手的!

五月二十一日 补充:

amida兄,

昨天又查阅唐容川先生的「本草问答」,发现以下两个说明:

「肠胃所以化饮食,皆以其燥能消耗之也。燥化不足则不消水,为呕吐、泄利,用半夏、陈皮、白术为主。」

「茯苓利水,半夏降水,此皆为水饮正治之法。」

可见倪老师和唐容川这两位经方大师都体认到仲景先师在用半夏时的用心。

要不是用土方法来对比,

末学还真没有注意到仲景先师的半夏在方剂中有这样的考量(下利方面)。

临床高手(包括仲景先师)的经验真是宝贵啊!